Das „W“ in dem Wort Wende ist ein Hoffnungsschimmer – ohne „W“ ist nur ein „Ende“ in Sicht. Wende steht für eine Veränderung, ohne zeitliche Einordnung. Es ist eine Option, handeln zu können: mit einer neuen Einstellung für einen Richtungswechsel. Genau das braucht es im Umgang mit unseren Freiräumen.

Wie Freiraumwende und Bauwende zusammenhängen

Wenn man an die Ziele der Bauwende denkt, sind diese klar zu fassen und durch Zahlen zu belegen: Gebäude verursachen rund 40 Prozent der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs. Zudem sind sie für etwa die Hälfte des Rohstoffabbaus aus der Natur sowie des anfallenden Abfalls verantwortlich.

Damit leisten sie einen erheblichen Beitrag zur globalen Erwärmung und zum Ressourcenverbrauch. Das müssen wir unverzüglich reduzieren – am besten um 50 Prozent. Sonst werden sich unsere Lebensbedingungen stetig verschlechtern, der Klimawandel nicht aufzuhalten sein und uns auch keine Zeit mehr bleiben, uns ausreichend an ihn anzupassen. Veränderungspotenzial steckt zum Beispiel in der Nutzung von vorhandenen Ressourcen im Bausektor (Kreisläufe), in der Nachverdichtung von Gebäuden und in der Umbaukultur, die Weiternutzung statt Abriss fokussiert. Ganzheitliche Betrachtungen von Lebenszyklen von Gebäuden stehen hier im Vordergrund.

Ich brauche meinen Freiraum

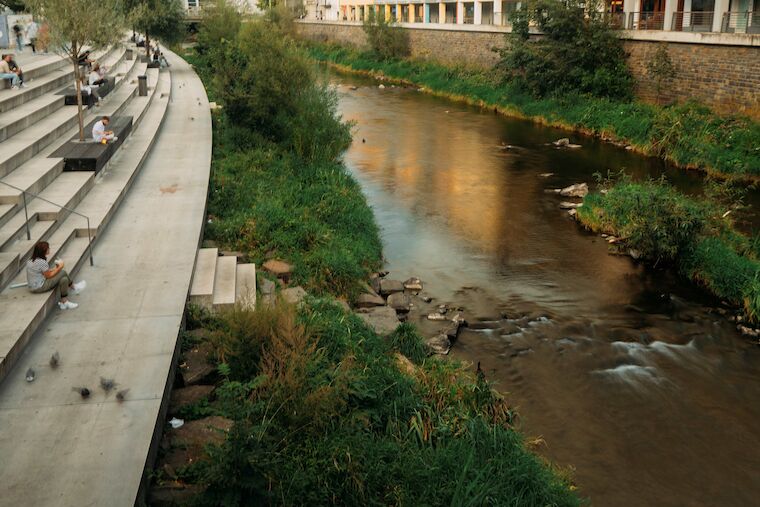

So sollte es auch bei der endlichen Ressource unserer Lebensgrundlage sein: unseren Freiräumen. Die Aussage „Ich brauche meinen Freiraum!“ kommt also nicht von ungefähr (und meint neben der subjektiven, gefühlten Ebene im Verhältnis zu anderen Menschen): Unsere Freiflächen sind wesentliche Räume unserer Existenz. Sie müssen den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden, sollen Aufenthaltsqualität bieten und einen Beitrag zur städtischen Biodiversität leisten. Idealerweise befinden sich Freiräume in allen Teilen der Städte und sind für alle zugänglich – so weit die Idee. Doch die Realität sieht hierbei leider ganz anders aus. Woran liegt das? Was können wir ändern?

„Wir versiegeln den Großteil unserer Flächen, wir vergessen sie und pflegen sie nicht.“

Unsere Flächen sind doch geschützt!

Die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gesellschaft zeigt in ihrem aktuellen Positionspapier „Freiraumwende – Vom Freiraum her denken, planen und handeln“ auf, dass seit den 1980er Jahren in der Raum- und Umweltplanung das Prinzip gilt, dass Boden und Fläche als begrenzte und nicht vermehrbare Ressourcen geschützt werden müssen, da sie essenzielle Funktionen für den Freiraum erfüllen.

Mit der Bodenschutzklausel schreibt das Baugesetzbuch einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden vor (§ 1a Abs. 2 BauGB). Ebenso sieht das Raumordnungsgesetz (§ 2 Abs. 2 Nr. 6) Maßnahmen zum überregionalen Schutz von Boden, Fläche und Freiraum vor. Beide Gesetze betonen die Notwendigkeit, die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu begrenzen und gleichzeitig den Erhalt von Freiräumen zu sichern.

Was sind Freiräume

Freiräume sind große, meist un- oder nur wenig bebaute, natürliche bis naturnahe Gebiete, in denen keine weitere Besiedlung geplant ist. Sie können land- oder forstwirtschaftlich genutzt sein oder sich durch ihre ökologische Leistungsfähigkeit auszeichnen. Besonders in dicht besiedelten Regionen ist eine gezielte Planung dieser Freiräume wichtig, damit Städte von deren ökologischen Funktionen profitieren. Freiflächen hingegen sind meist kleinere Flächen, werden in der Stadtplanung aber manchmal ebenfalls als Freiräume bezeichnet, wenn ihre Unbebautheit betont werden soll. In diesem Text werden diese beiden Begriffe synonym verwendet und stellen auch öffentlich genutzte Flächen dar.

Darüber hinaus enthält das Umweltrecht, insbesondere das Boden- und Naturschutzrecht, weitere wesentliche Regelungen zum Schutz dieser Ressourcen. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021 wurde zudem das Ziel gesetzt, den täglichen Flächenverbrauch für neue Bauprojekte bis 2030 auf unter 30 Hektar zu reduzieren und bis 2050 eine Kreislaufwirtschaft für Flächen mit einem Netto-Null-Verbrauch zu erreichen. Maßnahmen wie Nachverdichtung und Wiedernutzung brachliegender Flächen sollen dabei helfen. Allerdings bleibt der Schutz von Freiräumen herausfordernd, da konkurrierende Interessen, insbesondere die Wohnraumversorgung, entgegenstehen.

Diese Rahmenbedingungen fungieren als Grundlagen für unseren Umgang mit Freiflächen, jedoch gibt es immer wieder Ansprüche, die eine andere Nutzung begünstigen oder sich teils gegenseitig ausschließen.

Ansprüche an unsere Freiräume

Unsere Freiräume sollen den vielfältigen Herausforderungen des Klimawandels standhalten: Sie müssen sowohl Starkregenereignisse als auch längere

Joana Koslowski arbeitet beispielsweise im Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Münster. Sie betreut das Geodaten- und Auftragsmanagement in der Grünflächenunterhaltung. Dabei geht es konkret darum, die anfallenden Unterhaltungsleistungen der Grünflächenpflege in einer Datenbank zu führen und den verschiedenen internen und externen Ausführenden zur Verfügung zu stellen. Einen großen Teil stellt dabei die Aufnahme neu errichteter oder sanierter Grünflächen dar.

Für Joana Koslowski lässt sich die Freiraumwende nicht getrennt von der Bauwende betrachten. Die Freiraumwende bedeutet für sie „die volle Entfaltung der individuellen Potenziale von Freiflächen, um den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können.“

Koslowski schildert, dass es außerdem erforderlich ist – genau wie im gebauten Bestand – den gesamten Lebenszyklus der Freiflächen zu berücksichtigen. „Hier liegt der Fokus immer noch fälschlicherweise auf der Phase der Neuerrichtung, obwohl die Phase der Nutzung und Instandhaltung eine viel längere Zeitspanne umfasst“, betont sie. Es sei essenziell, dass den Grünflächen die wert- und funktionserhaltende Pflege zuteilwird: Nur so können langfristig intakte Flächen etabliert und somit verfrühte Investitionskosten für eine Sanierung oder gar erneute Neuerrichtung gespart werden.

Der Rückstand und die Gründe

Woran liegt es, dass wir nicht so weit gekommen sind? Zum einen, weil zu viel in separierten Zuständigkeiten und zu wenig interdisziplinär gearbeitet wird. Zum anderen, da keine politische Mehrheit für die Anpassung von Gesetzgebungen und Planinstrumenten zusammenkommt. Außerdem fehlen Gelder bei den Ämtern und Planenden für Anpassungen unserer Freiräume.

Münsters Stadtgebiet ist nach Aussagen von Joana Koslowski in vier Pflegebezirke aufgeteilt, für die je ein Gärtnermeister zuständig ist. Die Leistungen, die in den Grünflächen der Bezirke anfallen, werden teils von stadteigenen Gärtnerinnen und Gärtnern erbracht. Weitere Arbeiten werden im Rahmen von vierjährigen Pflegeverträgen an externe Firmen vergeben.

„Eine gute Pflege der Flächen hängt von der Einweisung der Mitarbeiter und Firmen durch die Gärtnermeister ab, die langjährige Erfahrung und Kenntnis der Flächen besitzen." Joana Koslowski, Grünflächenamt der Stadt Münster

Die Geoinformationssystem-gestützte Aufnahme der neu errichteten Flächen und Zuordnung der Leistungen in der Datenbank nimmt Joana Koslowski vor, sobald eine Anlage abgenommen wird. Diese Aufgabe war nach ihren Angaben für gewisse Zeit nicht in einer Stelle abgebildet und ist erst seit einem Jahr fest im Stellenplan der Stadt aufgenommen. Bis dahin wurde nur ein sehr kleiner Teil der städtischen Grünflächen digitalisiert. Der überwiegende Anteil liegt lediglich als Listen von Flächenzahlen vor und kann den Pflegenden nicht mit einer Visualisierung als Karte zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem alten Datenbestand resultieren Probleme in der Unterhaltung vor Ort.

Fragt man Joana Koslowski, was das konkret für ihre Arbeit bedeutet, und was die Hürden in der Grünpflege sind, antwortet sie: „Eine gute Pflege der Flächen hängt von der Einweisung der Mitarbeiter und Firmen durch die Gärtnermeister ab, die langjährige Erfahrung und Kenntnis der Flächen besitzen. Entsprechend aufwendig ist auch die Kontrolle der durch die Fremdfirmen erbrachten Leistungen. Eine digitale Bereitstellung der Daten mit Darstellung der Flächen und der zu erbringenden (Pflege-)Leistungen soll hier zukünftig für mehr Transparenz und Arbeitsentlastung sorgen. In den kommenden Jahren werden einige langgediente Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Dies stellt aktuell eine der größten Herausforderungen dar: Ihr Wissen muss erhalten, dokumentiert und ihren Nachfolgern übersichtlich zugänglich gemacht werden.“

Parallel zur Digitalisierung der Grünflächendaten läuft laut Koslowski derzeit die Aufstellung eines konsequenten Pflegekonzeptes der Stadt Münster. Integrale Ziele sind die Optimierung von Kosten und Nutzen, eine langfristige Qualitätssicherung von Freiflächen, die Steigerung der Biodiversität und der Klimaresilienz sowie die langfristige Planung des Maschinen- und Geräteparks. Übergeordnet ist immer das Ziel der Steigerung von Lebensqualität für die Münsteranerinnen und Münsteraner.

Was ist konkret notwendig für eine Freiraumwende?

Eine zentrale Forderung von Joana Koslowski für die Freiraumwende ist, dass der Handlungsspielraum der kommunalen Grünflächenämter um eine sachgemäße Instandhaltung erweitert und gesichert werden muss.

- Freiräume als schützenswerte Lebensgrundlage für Mensch und Tier begreifen. Dafür braucht es auch einen starken Einsatz der Politik für das Thema und eine klare politische Haltung zur Freiraumwende!

- Weitere Daten erheben und die daraus resultierenden Informationen breit vermitteln, um ein Umdenken zu Gunsten des Freiraums zu befördern.

- Anpassung von Planungsinstrumenten, die bestehende Freiräume sichern, weiterentwickeln sowie pflegen und gleichzeitig auch wieder zurückgewinnen und somit zu weniger Flächenverlust bzw. Neuinanspruchnahme beitragen

- Ausweisung von Vorranggebieten: In vielen dicht besiedelten Regionen Deutschlands, helfen seit einigen Jahren festgelegte Vorranggebiete für Freiräume und regionale Grünzüge dabei, Freiräume wirksam zu sichern und weiterzuentwickeln.

- Strategische Aktionsprogramme wie bspw. die „Freiraumoffensive“ vorantreiben

- Ganzheitliche Betrachtung von Lebenszyklen (von Gebäuden und Freiräumen)

- Mehr Geld in den Kommunen für Instandhaltung und Pflege bereitstellen.

- Freiraumschutz auch in der Bildung-, Landwirtschaft, Bodenpolitik, Finanz- und Steuerpolitik mitdenken und zu einem Thema machen, das alle betrifft.

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Planungsebenen und involvierten Bereiche

Die große Wende

Wir müssen unseren Freiraum mit der Bauwende zusammendenken und aus zwei getrennten, parallelen Anliegen ein gemeinsames schaffen – und eine große Wende vollziehen. Nur so ist es uns möglich, „im Einklang“ mit dem Klimawandel langfristig Raum zum Überleben zu haben. Wenn wir unsere Freiräume neu denken, gezielt schützen und nachhaltig entwickeln, können Städte entstehen, die sowohl widerstandsfähig gegenüber den Folgen des Klimawandels als auch lebenswert für alle Menschen sind. Die Freiraumwende ist damit eine zentrale Voraussetzung für eine gesunde Umwelt, soziale Gerechtigkeit und eine zukunftsfähige Entwicklung kommender Generationen.

Wir fordern deshalb mehr Wertschätzung des öffentlichen Freiraumes sowie das ganzheitliche Denken und Planen von Räumen. Es gilt: voller und langfristiger Einsatz für unseren Lebensraum. Insofern begreifen wir Freiräume eben nicht nur als funktionale Flächen, sondern als bedeutende kulturelle, soziale, ökologische sowie ökonomische Räume, die wir bewusst, partizipativ und nachhaltig gestalten und nutzen müssen.